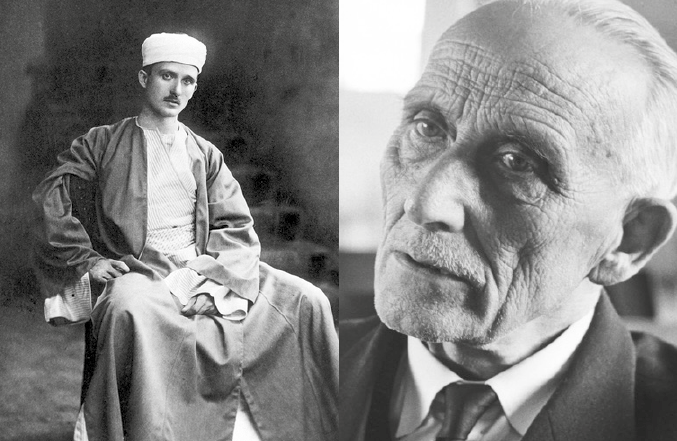

Pèlerin de l’Absolu

Lors de mes études à l’université, nous avions l’opportunité de découvrir l’Islam avec des cours dispensés par Tariq Ramadan. Je me souviens encore de la réaction d’une vieille dame, chargée de cours, qui nous avait simplement dit: «Lisez plutôt Massignon au lieu de perdre votre temps avec monsieur Ramadan!» Étrange conseil que le petit groupe d’étudiants a suivi. Par-delà la découverte du monde musulman, Massignon nous fit prendre conscience de l’autre dans sa différence et nous ouvrit de nouvelles perspectives. Une vie hors norme Peut-on imaginer un catholique revenant à la foi de son enfance après avoir été ébloui par…