Chasse à l’homme blanc

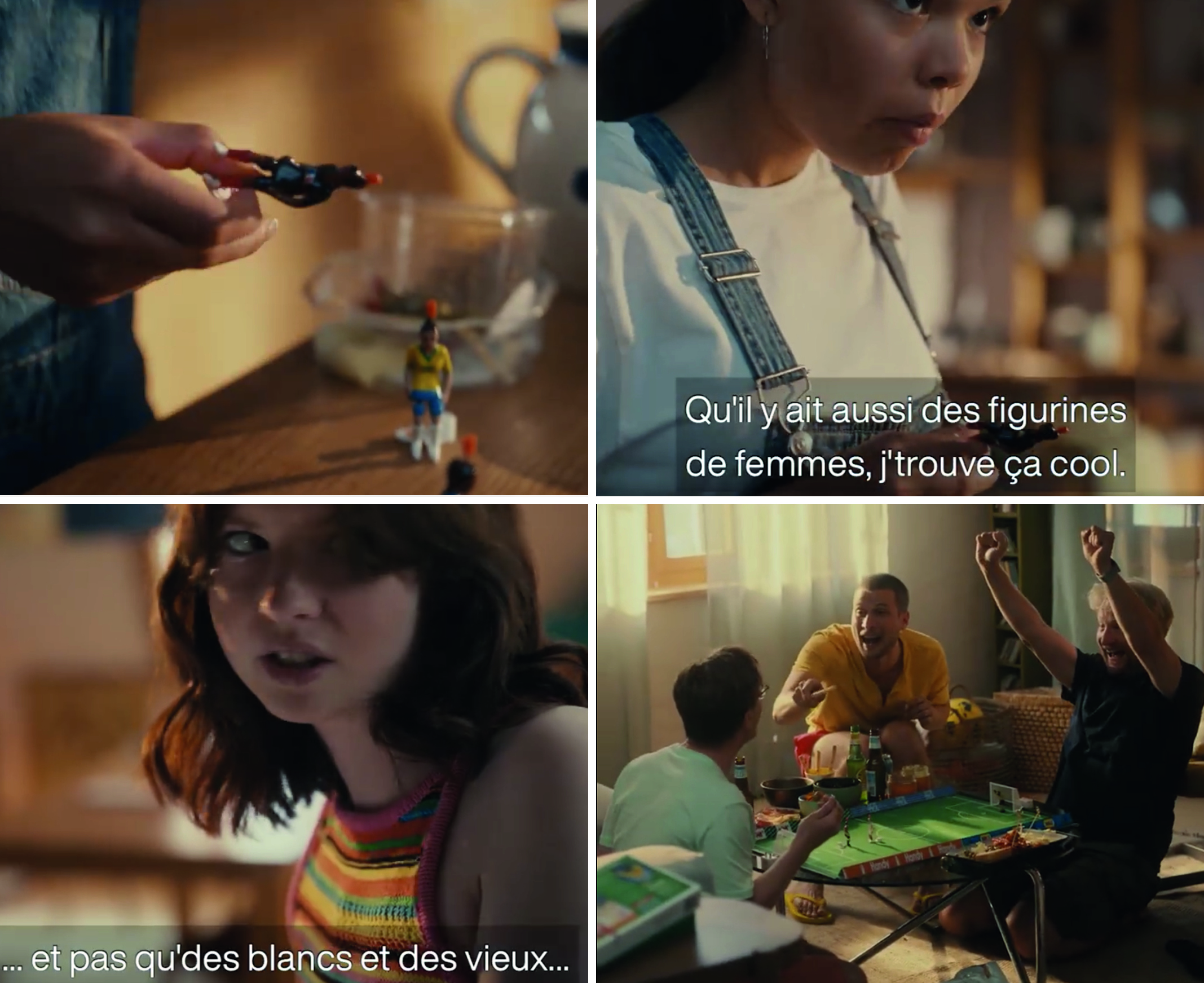

Des scènes de bagarre, des courses à moto et des justiciers qui triomphent héroïquement du mal… Ainsi imaginait-on encore, voilà trente ans, à quoi devait ressembler une chasse à l’homme. Et pourtant: figure détestable en postmodernité, l’adulte blanc subit de tout autres tourments, plus policés sans perdre de leur efficacité. Au nom de la diversité, le voilà désormais visé par des pétitions – pour «décoloniser» la littérature, le plus souvent – dans certaines universités soumises à la dictature woke. Qu’un génie ait peu ou prou suivi les idées de son époque sur un sujet ou un autre, voilà encore sa…