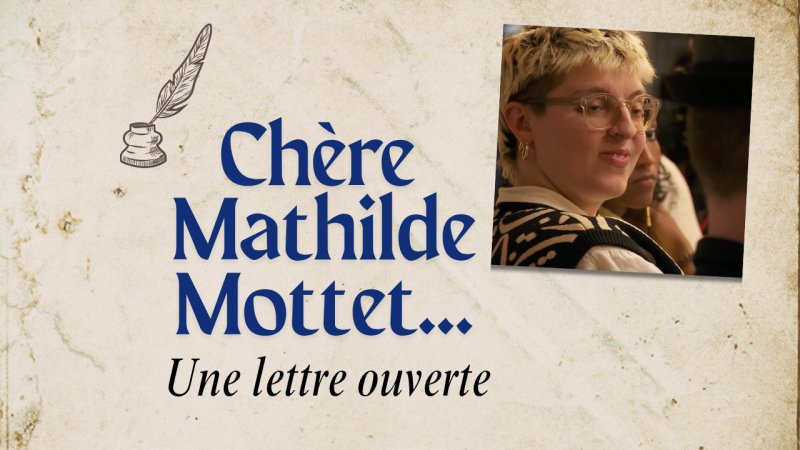

J’ai lu avec attention ton billet « Les personnes d’extrême droite peuvent-elles aussi être sympas ? » publié chez Blick. Tu me permettras d’y répondre, même si je ne suis pas le seul visé, puisque nous étions plusieurs à partager l’expérience de Week-end entre ennemis sur la RTS.

À propos du thème général de l’émission, tu écris : « L’extrême droite a inventé le concept du wokisme pour discréditer et moquer les luttes contre les injustices sociales. » Et tu ajoutes : « Noyer le débat public avec un concept vide de sens est une stratégie consciente de l’extrême droite, qui crée ainsi une confusion qui lui profite entre ce qui découle du réel et ce qui n’est qu’une opinion. » Le problème, Mathilde, c’est que nous savions tous dans quelle émission nous allions. Le principe même du programme était de confronter des « wokes » et des « anti-wokes ». Refuser ce cadrage après coup, c’est une manière un peu maladroite de te dédouaner, peut-être auprès de tes camarades, d’avoir participé à une émission donnant la parole à tes adversaires idéologiques.

Message important !

Ce billet vous est offert parce que quelqu’un doit bien dire les choses, mais nous avons besoin de vous pour continuer à jouer notre rôle d’empêcheur de penser en rond.

Abonnements : https://lepeuple.ch/sabonner/

Dons : https://lepeuple.ch/nous-soutenir/

! Nouveau ! Notre manuel de survie médiatique (9.90 CHF) : https://lepeuple.ch/librairie-du-peuple/

Et puisque je figure sans doute parmi les « sympathisants d’extrême droite » de ton texte, je précise que j’ai souvent nié la consistance du mot « wokisme ». J’ai soutenu, très tôt, qu’il s’agissait d’un fourre-tout où l’on range des phénomènes complètement contradictoires. Sur ce point, nous ne sommes pas d’ailleurs si éloignés, ainsi que l’a montré l’émission. Le « wokisme », stade avancé de la pensée libérale selon Michéa, est à mes yeux un paratonnerre moral qui permet à gauche comme à droite d’éviter la vraie question : la question sociale.

Une posture de sauveuse autoproclamée

Tu écris : « J’avais posé une condition à ma participation à l’émission : pas d’ultranationalistes. » Puis : « Grande fut donc ma surprise en rencontrant les représentant·es anti-wokes. » Et encore : « Accepter une parole d’extrême droite dans un débat, c’est lui donner un poids équivalent à toute autre parole (…). »

Mais qui es-tu, Mathilde, pour définir ce qui est « tolérable » ? Qui t’a donné mandat pour décider de la légitimité d’une parole ? Ce réflexe d’exclusion rend le dialogue impossible : il remplace la discussion par la condamnation. Et quand tu ajoutes : « Rappelons que l’extrême droite (dont fait partie l’UDC) défend un projet de société basé sur l’exclusion, à divers degrés, des personnes non-suisses, queers, non-chrétiennes, handicapées et des femmes », tu confonds tout. À ma connaissance, il y a dans ce parti de nombreuses femmes, dont une de tes amies d’enfance, présente pendant le tournage. On peut contester leurs positions, pas nier leur existence.

Tu expliques ensuite être restée « par solidarité avec le wokistan » et parce que « l’émission (allant) de toute façon être diffusée, autant occuper le terrain avec une parole antifasciste ». C’est une justification un peu facile. Les autres participants n’avaient pas besoin d’être « sauvés ». Si tu étais mal à l’aise, tu pouvais partir. Les gens savent parler sans tuteur moral. Ne serait-ce pas là, comme on dit dans ton camp, ton white saviorism qui parle ?

Tu ajoutes : « Peut-être que c’est divertissant de voir des gens se taper dessus oralement, mais le cadre d’un débat télévisé sur trois jours et le choix des invité·es ne permettaient pas d’avoir des discussions qui avancent. » Ce jugement est blessant. Il laisse entendre qu’en dehors de toi, personne n’aurait été capable de mener une discussion sérieuse. Or j’ai vécu tout le contraire. J’ai eu des échanges profonds, parfois même apaisants. Et lorsque tu critiques « le choix des invité·es », tu ne t’en prends plus aux idées, mais aux personnes. Ce n’est plus du désaccord, c’est du mépris – et il te revient souvent en boomerang avec une violence que je déteste.

Tu écris encore : « On reste dans un rôle performé, on n’est pas très enclin·es à écouter sincèrement, et donc on peine à convaincre. » Peut-être n’étais-tu pas disponible pour écouter, mais d’autres l’étaient. Et lorsque tu écris : « Les discussions restent d’ailleurs souvent au stade de savoir si oui ou non les inégalités existent », tu forces le trait : personne ne niait les inégalités. Les gens en parlaient simplement différemment.

Et ton mépris, le connais-tu ?

Tu ajoutes : « Pour se faire entendre, le wokistan a donc été contraint d’utiliser très souvent des arguments personnels, du type “je suis queer donc…”. » Tu as raison de pointer le risque d’un débat réduit à l’expérience vécue, mais tu oublies une autre oppression : celle du mépris social. Les “oppresseurs” que tu dénonces sont souvent ceux qui vivent loin des cercles militants, dans la périphérie, avec des enfants et le stress d’être virés à chaque fin de mois. Ces gens-là, que tu regardes de haut, n’ont pas ton confort moral ni tes relais médiatiques. Leur tort est parfois simplement d’exister hors du langage des campus.

La fameuse scène du dimanche à l’église en dit long. Tu observes les fidèles avec ce cocon d’ironie protectrice, comme si tu contemplais avec tendresse une humanité un peu naïve. Mais dans une église catholique à Genève, terre protestante, la plupart des fidèles sont des immigrés. Leur foi n’est pas un folklore : c’est ce qui leur donne une dignité, une place dans une vie souvent modeste. Ce regard amusé que tu poses sur eux, c’est le même qui parcourt tout ton texte : celui d’un monde qui se croit éclairé face à des gens du peuple.

Tu écris aussi : « Alors que nous vivons une fascisation de nos sociétés qui désigne les personnes racialisées et non-suisses comme le plus grand ennemi de l’intérieur, je regrette également que le montage de l’émission ait autant écarté les discussions sur l’antiracisme. » Sur ce point, je te rejoins. Si ces passages avaient été gardés, on aurait vu que ceux que tu catalogues “d’extrême droite” ont aussi parfois tenu des propos lucides sur la banalisation du racisme.

Tu abordes ensuite la question de la violence, que beaucoup t’ont reprochée, dont ta mère. Elle est moins grave, dis-tu, que « la violence de la pauvreté imposée par le capitalisme, la violence de l’existence des femmes et personnes non-binaires dans un système patriarcal, mais surtout la violence de défendre à la télé un projet de société basé sur la hiérarchisation des vies. » Et là, je t’arrête : personne n’a défendu cela. Ni moi, ni Marie-Bertrande, ni Ruben, ni Marc. La seule hiérarchie posée durant cette émission, c’est peut-être la tienne, quand tu décides qui a le droit de parler.

Ce miracle discret que tu ignores

Tu termines sur la critique de la culture du débat : « Le but de l’émission semblait être de montrer que des gens aux opinions radicalement opposées peuvent tout de même s’entendre. Mais est-ce que c’est ça le but ultime, que tout le monde s’entende ? »

Sur le plan humain, oui, c’est bien. Pas par naïveté, mais parce que c’est ainsi que naissent les compromis. Et sans compromis, il n’y a plus de société. Enfin, tu conclus : « Débattre pour débattre est un sport de fils à papa. Nous, on veut débattre pour changer le monde. » Mais tout le monde veut changer le monde, Mathilde. Simplement, certains préfèrent le faire sans le détruire.

Et puisque la dernière partie de ton texte me vise directement, terminons-y. Tu écris : « Les ultranationalistes aussi ont des sentiments. J’étais quand même bouleversée en sortant de l’émission. Ça se voit à l’écran : la folle du bus s’est adoucie. Que faire avec l’information que des personnes d’extrême droite puissent aussi être sympas ? » Non, Mathilde. Personne n’est venu avec ce “but”. Les gens sont venus tels qu’ils sont, avec leurs maladresses et leur sincérité. Croire que la gentillesse est une stratégie, c’est encore retirer à l’autre son humanité. Tu ajoutes : « Le fait d’être une bonne personne n’est pas pertinent dans une discussion politique télévisée. » Je crois l’inverse. Sans qualités humaines, sans écoute, sans respect, il n’y a ni politique, ni démocratie. C’est ce ciment invisible qui fait tenir la Suisse.

Et tu conclus : « Si ces actions sont racistes, sexistes ou défendent le grand capital, peut-être qu’au fond, vous n’êtes pas tant une si bonne personne que ça. » Cette phrase résume ton erreur : réduire la complexité des autres à un jugement moral.

Mais surtout, tu parles sans savoir. Tu me reproches, dans l’émission comme dans ton texte, de ne pas me « distancier » de certaines idées, alors que tu n’as jamais pris la peine de lire ce que j’écris ni de regarder ce que je produis. Il suffirait pourtant d’ouvrir la première vidéo de ma chaîne ou de parcourir mes textes pour voir que je condamne sans ambiguïté le racisme, le mépris de classe, et tout ce qui humilie les gens. Simplement, je le fais depuis un autre lieu, moins universitaire, et à l’aune de mes convictions chrétiennes. Ce que tu appelles “ne pas se distancier”, c’est peut-être simplement refuser de réciter ton catéchisme à toi.

Tu fais des condamnations morales à distance, sans t’intéresser à la réalité des personnes. C’est d’ailleurs peut-être là, finalement, la plus grande de tes violences : refuser à l’autre le droit d’être complexe.