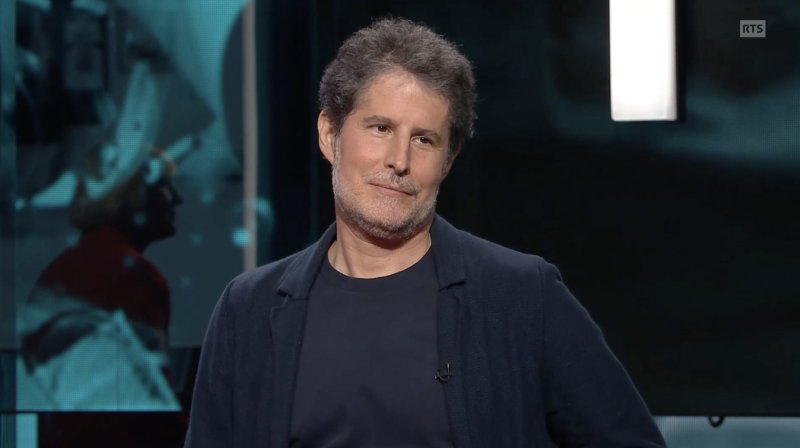

Giuliano da Empoli est à la mode. On le lit à gauche comme à droite, comme on consomme un produit de saison. Ses livres circulent dans les cénacles où l’on aime trembler devant les périls qu’on ne vit pas. Le mercredi 20 août, il passait à Infrarouge sur la RTS : preuve qu’il est devenu un invité obligé. Mais faut-il confondre notoriété et clairvoyance ?

Un matin, en plein cours, un adolescent m’a demandé — sans provocation, mais avec cette gravité des quinze ans :

— Monsieur, pourquoi les politiques parlent-ils comme s’ils savaient tout, alors qu’on voit bien qu’ils ne vivent pas comme nous ?

Cette phrase m’a suivi longtemps, comme une lampe dans un couloir sombre. Elle marque un seuil : la politique n’est vivante qu’à la condition d’être vécue. Je rouvre alors Les ingénieurs du chaos. Giuliano da Empoli y prévient : « Pour combattre la vague populiste, il faut commencer par la comprendre et ne pas se borner à la condamner, ni la liquider comme un nouvel ‘Âge de la Déraison’. » (Les ingénieurs du chaos, JC Lattès, 2019, p. 12)

Promesse d’attention, certes. Mais très vite, le décor se renverse : le peuple n’est plus qu’un matériau. La souveraineté populaire s’efface, remplacée par un récit où seuls les stratèges numériques agissent. Le peuple n’a pas de voix ; il n’a que des émotions qu’on exploite.

L’esthétique du pouvoir

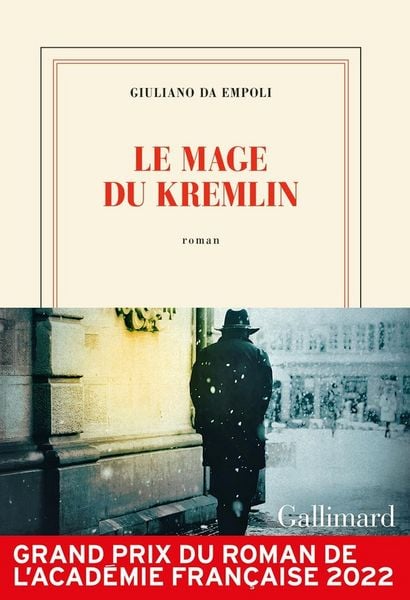

Dans Le mage du Kremlin (2022), Da Empoli change de registre, mais non de regard. Son personnage, inspiré de Vladislav Sourkov, décrit un pouvoir qui n’est plus administration, mais dramaturgie. La politique s’y résume à la mise en scène, l’irrationnel y devient méthode.

Tout est spectacle : les mots sont des décors, les foules des figurants, l’angoisse une matière plastique. Le peuple russe n’existe pas pour lui-même ; il n’est qu’un fond de scène, traversé par les illusions d’État.

Là où Bernanos, dans La France contre les robots, fulminait : « Le monde moderne n’est pas mauvais par accident, il est mauvais par essence. » (La France contre les robots, Robert Laffont, 1947) Da Empoli contemple, décrit, enjolive. Là où l’écrivain catholique dénonçait avec rage, lui se laisse fasciner par la mécanique.

Le ton prophétique

Le dernier essai s’ouvre sur une phrase frappée comme une sentence : « Aujourd’hui, l’heure des prédateurs a sonné et partout les choses évoluent d’une telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l’épée. » (L’Heure des prédateurs, Gallimard, 2025, p. 9)

Le climat est donné : apocalyptique. Da Empoli imagine une conjuration planétaire, où autocrates, milliardaires de la Tech et intelligences artificielles se coaliseraient pour dominer nos institutions. Mais la structure ne change pas : là-haut, des agents omnipotents ; en bas, des foules réduites à l’impuissance, leurs frustrations transformées en simples « amplifications algorithmiques ».

Ce qui est occulté

Voilà la clé. Ce que ses trois livres ont en commun, c’est une absence : le peuple comme sujet.

Chez Da Empoli, le peuple n’agit pas : il est agi. Il ne décide pas : il réagit. Il ne pense pas : il est manipulé. C’est la forme la plus subtile du mépris. Non pas l’insulte brutale, mais l’élégance glacée qui décrète que la voix populaire n’est jamais authentique.

La suite de cet article est visible de nos seuls abonnés (veuillez vous connecter).

Merci de votre soutien et de vos abonnements indispensables pour que nous puissions poursuivre notre chemin.