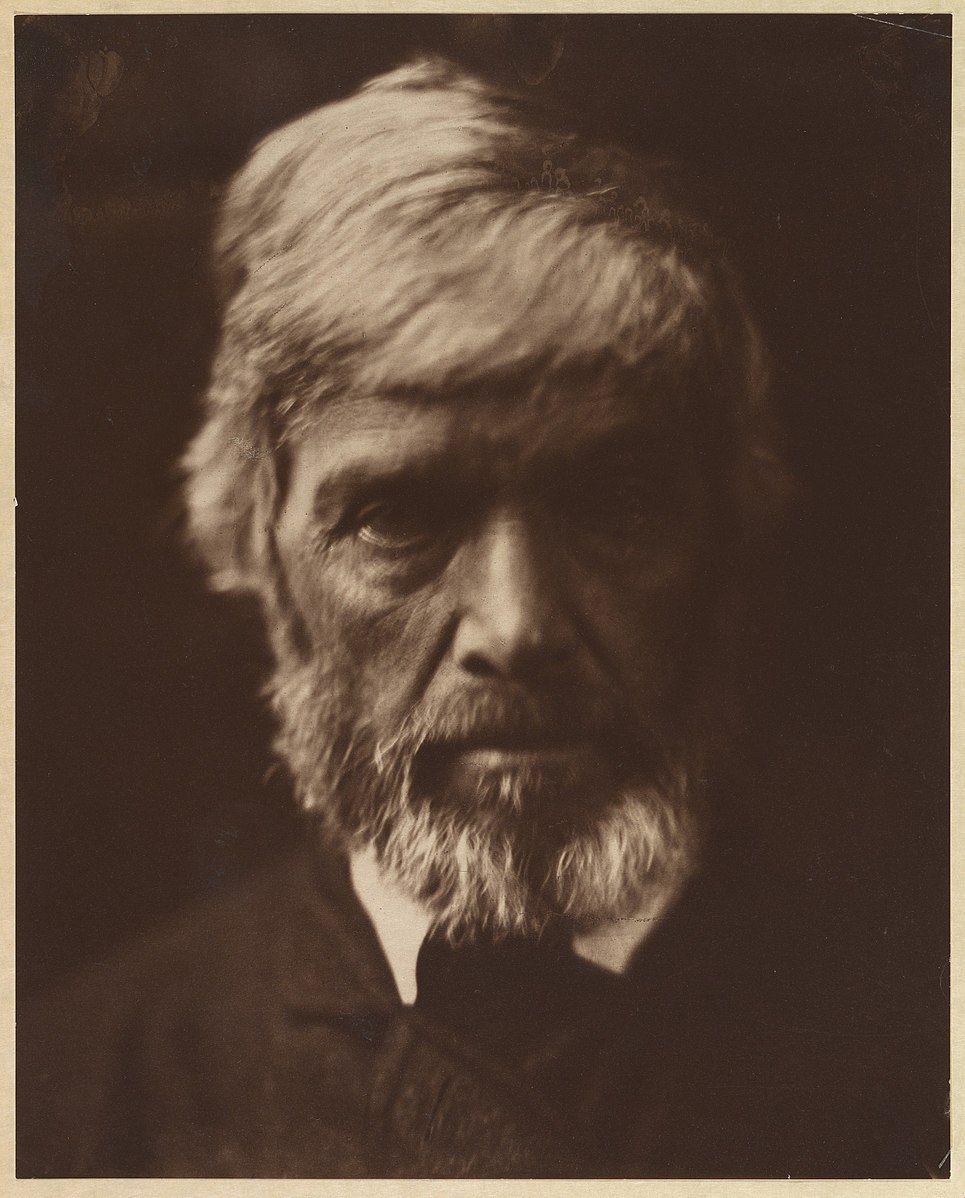

Comment puis-je m’intéresser à Thomas Carlyle, auteur presque oublié et peu traduit en français ? Une simple remarque d’une voisine anglo-saxonne a titillé ma curiosité pour ce personnage. Il y a quelques années, me promenant un livre à la main et absorbé dans je ne sais quelle réflexion, je vis Suzanne se planter devant moi et me lancer : « Quand je vous vois ainsi, vous me faites penser à un croisement entre Mr. Pickwick et Thomas Carlyle. » Autant étonné que gêné, je lui ai souhaité le bonjour et j’ai poursuivi ma marche studieuse. Si je connaissais Mr. Pickwick, personnage fictif du premier roman de Charles Dickens, je devais reconnaître que Carlyle m’était totalement inconnu. Après m’être renseigné et avoir lu certains de ses ouvrages, j’ai trouvé le personnage et son œuvre fort sympathiques. C’est ainsi que Thomas Carlyle a pris place entre Edmund Burke et Chesterton sur les rayons de ma bibliothèque.

Un mastodonte irascible

Évoquer la vie et l’œuvre de Carlyle, qui est à la fois critique, pamphlétaire, historien et philosophe, c’est s’attaquer à une vingtaine de forts volumes et découvrir une pensée déroutante et paradoxale. Comme l’écrivait Hippolyte Taine, Carlyle est comme « un animal extraordinaire, débris d’une race perdue, sorte de mastodonte égaré dans un monde qui n’est point fait pour lui. » (H. Taine, L’idéalisme anglais – Étude sur Carlyle, Germer Baillière, 1864).

Celui qui allait pratiquement traverser tout le XIXe siècle est né en 1795 à Ecclefechan, en Écosse, dans une famille de calvinistes rigoureux. Sa première expérience scolaire est désastreuse à cause du harcèlement constant subi de la part de ses camarades. Cela ne l’empêche pas de sortir diplômé de l’Université d’Édimbourg en 1809. Après une dizaine d’années d’enseignement des mathématiques, il retourne à l’Université d’Édimbourg, où il vit une intense crise spirituelle accompagnée de douleurs stomacales qui ne le laisseront plus en paix jusqu’à la tombe. Renonçant à une carrière de ministre du culte, il préfère s’engager dans l’écriture. Son passage à Édimbourg avait éveillé en lui un grand intérêt pour l’idéalisme allemand, en particulier pour Fichte et Goethe, dont il est le traducteur.

En 1826, il épouse la femme de lettres Jane Welsh. À peine marié, il entraîne sa jeune épouse dans la propriété campagnarde de Craigenputtock. Perdu au milieu de nulle part, Craigenputtock est un havre de paix pour Carlyle et un enfer pour Jane, qui veille sur tout afin que son époux puisse écrire et qui subit sa mauvaise humeur et ses accès de fureur. Dans un moment de lucidité et de reconnaissance, il écrit à sa femme : « C’est comme si les écailles étaient tombées de mes yeux et comme si, dans la solitude qui est la mienne, je commençais à voir des choses qui me touchent au plus vif de ma chair. Oh ! ma femme ! quelles souffrances tu as endurées et combien noblement tu les as supportées ! avec une simplicité, dans un silence, avec un courage et un héroïsme patient que maintenant seulement je commence à voir clairement. » (cité par Victor Basch, Carlyle, Gallimard, 1938)

En 1834, à la suite du succès de Sartor resartus, il s’installe à Londres. Celui qui allait rapidement devenir le « sage de Chelsea » va écrire une impressionnante histoire de la Révolution française en trois volumes. Il aborde le sujet sous l’angle de l’oppression des pauvres, un sujet qui lui est cher. En 1840, il publie son ouvrage sur les héros (il faut entendre ici les grands hommes) et leur influence sur l’histoire. Il réussit même à présenter une image positive d’Olivier Cromwell en publiant ses lettres et discours commentés en 1845. Il s’attaque au monde industriel avec Passé et présent (1843). Sa dernière grande œuvre, qui s’étale sur treize ans (1852-1865), est une monumentale biographie de Frédéric le Grand. Après le décès de sa femme, en 1866, qui le plonge dans un profond désespoir, il se retire de la société. Nommé recteur de l’Université d’Édimbourg, il publie ses derniers ouvrages avant de passer dans l’autre monde en 1881. Notons qu’il a refusé des funérailles et un enterrement à l’abbaye de Westminster pour se contenter d’être enseveli aux côtés de ses parents à Ecclefechan.

La meilleure description de Thomas Carlyle demeure l’autoportrait qui clôt Sartor resartus : « Confessons-le, il y dans cet homme abrupt, tourmenté, tourmentant, quelque chose qui nous attache. Son attitude, nous en avons l’espoir, la conviction, est celle d’un homme qui a dit à l’Hypocrisie : Va-t’en ; et au dilettantisme : Ici tu ne peux être ; et à la Vérité : Tiens-moi lieu de tout ; d’un homme qui a virilement défié en face le Prince-du -Temps, c’est-à-dire le Mal, qui, peut-être même fut, comme Hannibal, mystérieusement voué dès sa naissance à cette guerre, que nous le trouvons maintenant résolu à soutenir avec n’importe quelle arme, en tout temps et en tout lieu. » (Th. Carlyle, Sartor resartus (1831), trad. L. Cazamian, Aubier-Montaigne, 1973)

L’humour comme arme

Le style de Carlyle est marqué par cet humour, ce que nous appelons « l’humour anglais ». Souvenons-nous du film Ridicule (1996), de Patrice Leconte, qui décrit de façon comique la vie à la cour de Versailles quelques années avant la Révolution française. C’est le règne des bons mots et de l’esprit, mais pas de l’humour, qui est une spécificité tout anglaise. Au début du film, un baron qui revient du Royaume-Uni tente d’expliquer ce qu’est l’humour anglais et personne ne comprend sa plaisanterie. Dans l’épilogue, nous sommes en 1794. Le marquis de Bellegarde, réfugié en Angleterre, évoque pour un lord local la vie de sa famille restée en France. Un chapeau qui s’envole donne à Bellegarde l’occasion de comprendre ce qu’est l’humour : « Mieux vaut perdre un chapeau que la tête ».

Tout comme le marquis de Bellegarde, qui a tout perdu avec la Révolution, Carlyle n’est pas un boute-en-train mais bien plutôt un mélancolique. Cela illustre bien que l’humour dit anglais est comme le surgissement d’une joie violente cachée sous la tristesse. Une autre caractéristique de cet humour est que le public ne compte pas ; nul besoin d’approbation ni de compréhension. Le lecteur de Carlyle doit faire l’effort de le comprendre. À ces deux caractéristiques, on peut ajouter un éclair d’imagination, puis tout rentre dans la solennité d’une prose banale.

Tantôt prophétique, tantôt drolatique, Carlyle est déroutant. Son style émaillé de langage populaire, de mots surannés et de néologismes nous étourdit. Cette impression de quelqu’un qui ne tient pas en place peut nous donner le mal de mer. En les purgeant de leurs idées préconçues, le sage de Chelsea propose à ses lecteurs une remise en question fondamentale.

Le triste monde moderne

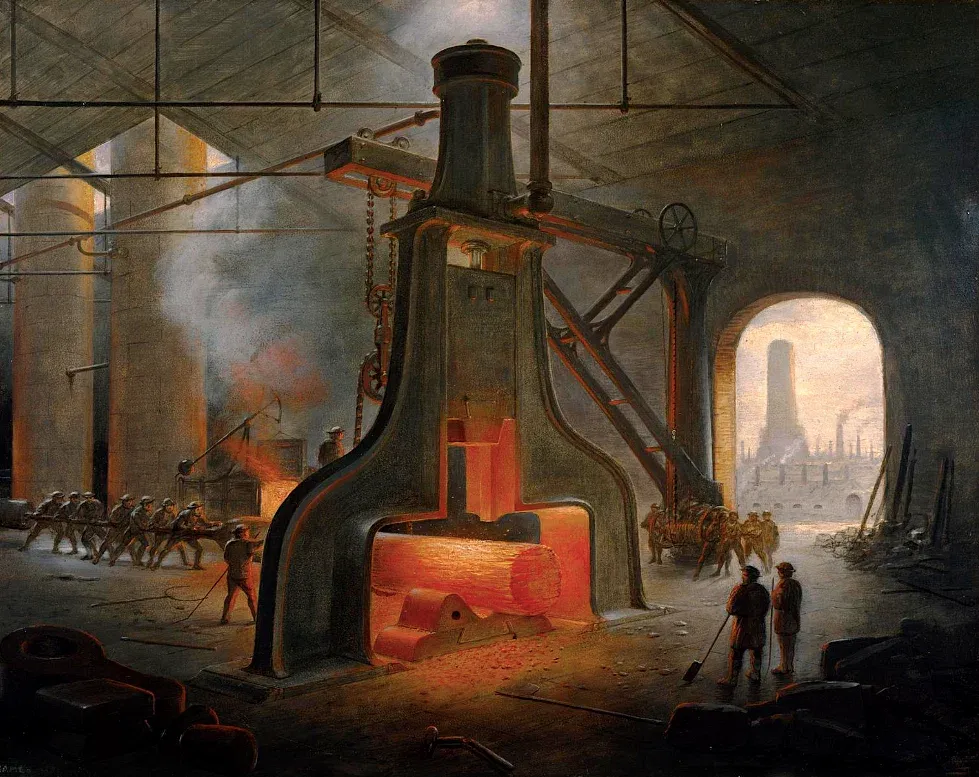

Carlyle est confronté à la révolution industrielle anglaise, qui ne fait pas que des heureux. Au début de Passé et présent, il décrit l’état de l’Angleterre de 1843. Étrange paradoxe, malgré une réussite économique globale, la pauvreté et les inégalités se creusent chaque jour davantage. Deux millions de travailleurs croupissent dans les workhouses, sortes de prisons de travail instituées par la New Poor Law de 1834. Mais ce n’est pas tout, 1 429 089 indigents, dont 221 687 vivent dans des asiles et 1 207 402 sont secourus à domicile. Et l’on ne parle même pas de l’Écosse et de l’Irlande. Contemplant ce triste état des lieux, Carlyle s’interroge et ose affirmer que le développement industriel n’a pas fait la richesse de la nation et n’a encore enrichi personne : « Comment en est-on arrivés là ? D’où vient que ces choses se produisent, d’où vient qu’il est fatal qu’elles se produisent ? Il ne faudrait cependant pas croire que les résidents des workhouses de Saint-Yves, des ruelles de Glasgow et des caveaux de Stockport soient les seuls infortunés parmi nous. Cette industrie prospère de l’Angleterre avec la fortune pléthorique qu’elle amène, n’a jusqu’ici enrichi personne : c’est une fortune ensorcelée, qui n’appartient encore à personne. (…) C’est une fortune ensorcelée que la nôtre ; nul homme parmi nous n’y peut encore toucher. S’il est une classe d’hommes ayant vraiment le sentiment d’être réellement plus heureux au moyen de cette fortune, qu’ils viennent nous donner leur nom ! » (Th. Carlyle,Passé et présent (1843), trad. de C. Bos revue par T. Matrat, Les Belles Lettres, 2023).

Le Moyen Âge comme idéal

Carlyle tourne nos yeux vers le Moyen Âge pour essayer d’entrevoir un autre type de société possible. Une société qui n’est pas basée sur le « marché », le « laisser-faire », le « salaire » ou encore « l’offre et la demande ». Le sage de Chelsea va nous emmener au XIIIe siècle avec la Chronique de Jocelin de Brackelonde, qui fait revivre sous nos yeux l’abbaye de Saint-Edmund. Carlyle nous montre combien la vie du Moyen Âge, malgré des hauts et des bas, était aimable parce qu’ordonnée vers le bien commun et vers Dieu.

Pour bien comprendre cela, transportons-nous en plein Moyen Âge et partons à la rencontre de six brigands chargés par le seigneur local d’enlever une religieuse du couvent. Nous verrons les brigands, avant de commettre leur méfait, se mettre à genoux et dire un Ave Maria et un Pater noster pour le succès de leur opération. De même, dans le chœur du monastère, les religieuses averties de l’arrivée des brigands se mettent à prier… Au Moyen Âge, Dieu a quelque chose à voir partout, même si cela n’est pas toujours à propos.

Bien plus, pour Carlyle, l’Angleterre est ce qu’elle doit être grâce à l’humble travail de cette multitude anonyme de moines poussés par leur foi en Dieu : « De leurs propres mains, des braves oubliés en ont fait le monde dont nous jouissons ; c’est eux qui l’on fait honneur à eux ! C’est eux qui l’on fait en dépit des fainéants et des lâches. Cette terre d’Angleterre telle qu’elle est là, c’est la somme de tout ce qui fut trouvé sage, noble, et d’accord avec la Vérité de Dieu, à travers toutes les générations d’Anglais. Si notre langue anglaise est parlable, c’est parce qu’il y eut des Poètes-Héros du même sang que nous et parmi nos ancêtres. (…) Je vous le répète, ils n’avaient même pas un marteau quand ils commencèrent : et cependant Wren bâtit Saint-Paul ; ils n’avaient pas une syllabe intelligible : et cependant ils ont rendu possible la littérature anglaise, la littérature élisabéthaine (…) et d’autres littératures encore (…). » (Th. Carlyle, Passé et présent (1843), trad. de C. Bos revue par T. Matrat, Les Belles Lettres, 2023)

Le retour du héros

Dans sa critique du monde moderne, Carlyle évoque le héros (c’est-à-dire le grand homme) comme la solution aux malheurs du présent. Cette idée du héros bute sur deux écueils. Tout d’abord l’histoire des mandarins de l’université, qui rejette la notion de héros et lui préfère l’histoire sociale, cela en désaccord avec le commun des mortels, qui se passionnent pour les biographies historiques et les émissions comme Secrets d’Histoire, de Stéphane Bern. Ensuite, la notion de héros de Carlyle n’est pas conventionnelle. En effet, sa vision du héros va au-delà de la simple célébration des exploits militaires ou des réalisations extraordinaires. Le héros incarne des qualités morales et spirituelles, et son influence dépasse le domaine individuel pour transformer toute la société.

Le héros est, avant tout, une figure morale. Ce ne sont pas ses actes extérieurs qui le définissent, mais ses vertus telles que la loyauté, la justice, la compassion et le courage. Pour Carlyle, la grandeur ne réside pas dans la puissance, le pouvoir ou la richesse. Le héros doit contribuer au bien commun, à une transformation de la société et il peut se décliner sous différentes formes tant religieuse, politique, militaire que littéraire.

Si tout homme est un héros en puissance, Carlyle ne nous dit pas comment le trouver ou le devenir. On peut cependant déjà les fréquenter de loin : « Il est néanmoins réconfortant de penser que les grands hommes, de quelque façon qu’on les étudie et les observe, sont toujours d’une compagnie profitable. Nous ne pouvons lever les yeux, si imparfaitement que ce soit, sur un grand homme sans en gagner quelque chose. Il est une vivante fontaine de lumière, dont il est bienfaisant et agréable de s’approcher. Il est la clarté qui illumine, qui a dissipé les ténèbres du monde. Et il ne faut pas voir en lui une simple lampe allumée, mais plutôt un flambeau qui étincelle naturellement grâce à un don des Cieux : je le répète, une généreuse fontaine de lumière, un être doué originellement et de manière innée d’une flamboyante capacité d’intellection et d’une noblesse tout à la fois héroïque et humaine, qui enveloppe dans son rayonnement toutes les âmes. À aucun égard on ne peut ressentir de regret d’avoir passé quelques moments dans une telle proximité. » (Th. Carlyle, Les Héros (1840), trad. F. Rosso, Éditions des Deux Mondes, 1998.)

Aujourd’hui, la crise se décline sous différentes modalités : économique avec l’inflation et son cortège funèbre, morale avec le relativisme contemporain, sociale avec des mouvements de contestation, politique avec les montées des populismes et des discours faciles, religieuse avec l’absence de transcendance. Le combat est-il perdu d’avance ? Je ne le pense pas. Face aux soubresauts d’un monde agonisant, nous devons porter un regard lucide, ancré dans notre passé, et peut-être accepter d’être un grand homme quoi qu’il nous en coûte.

Paul Sernine

L’humour de Carlyle : la fange du monde moderne ou le catéchisme des cochons

« Supposons que les porcs (je veux dire les porcs à quatre pattes), dotés d’une sensibilité et d’une logique supérieure, aient atteint une telle culture ; et si, après examen et réflexion, ils pouvaient nous exposer leur conception de l’univers, ainsi que leurs intérêts et devoirs là-bas, cela ne pourrait-il pas intéresser un public averti, peut-être de manière inattendue, et stimuler le commerce languissant du livre ? (…) Sous une forme approximative, les propositions des cochons sont en quelque sorte les suivantes :

Thomas Carlyle, Latter-Day Pamphlets, Chapman and Hall, 1850.

- L’univers, autant qu’une saine conjecture peut le définir, est une immense auge à porcs, consistant en solides et en liquides, et autres variétés ou contrastes, mais spécialement en lavures (ndlr nourriture donnée aux porcs) qu’on peut atteindre, ces dernières étant en quantité suffisante pour la majorité des cochons.

- Le mal moral est l’impossibilité d’atteindre les lavures. Le bien moral, la possibilité d’atteindre lesdites lavures.

- Qu’est-ce que le paradis ou l’état d’innocence ? Le paradis, appelé aussi état d’innocence, âge d’or et d’autres noms, était (selon un cochon au jugement faible) un accès illimité au bain du cochon ; l’accomplissement parfait de ses désirs, de sorte que l’imagination du cochon ne puisse pas dépasser la réalité : une fable, une impossibilité, comme le voient maintenant les cochons sensés.

- Définissez le devoir complet des cochons. La mission de la cochonnerie universelle et le devoir de tous les cochons en tous les temps, est de diminuer la quantité des lavures qu’on ne peut atteindre, et d’augmenter la quantité de celles qu’on peut atteindre. Toute connaissance, toute industrie, tout effort doit être dirigé vers ce terme et vers ce terme seul. La science des cochons, l’enthousiasme des cochons, le dévouement des cochons, n’ont pas d’autre but. C’est le devoir complet des cochons.

- La poésie des cochons consiste à reconnaître universellement l’excellence des lavures et de l’orge moulue, ainsi que la félicité de cochons dont l’auge est en bon ordre, et qui ont le ventre plein. Grun !

- Le cochon connaît le temps. Il doit mettre le nez au vent pour regarder quelle sorte de temps va venir.

- Qui a fait le cochon ? On ne le sait pas. Peut-être le boucher ?

- Le droit et la justice existent-ils au royaume des cochons ? Les cochons observateurs ont découvert qu’il existe, ou était censé exister, une chose appelée justice. Indéniablement au moins, il existe dans la nature un sentiment appelé indignation, vengeance, etc., qui, si un cochon en provoque un autre, se manifeste d’une manière plus ou moins destructrice : il faut donc des lois, des quantités étonnantes de lois. Les querelles s’accompagnent d’une perte de sang, de vies, en tout cas d’une diminution effrayante du stock général de cochons, et d’une ruine (ruine temporaire) de grandes parties de la porcherie universelle : c’est pourquoi la justice doit être observée et qu’il faut donc éviter les querelles.

- Qu’est-ce que la justice ? Votre propre part de l’auge générale : pas une quelconque part de ce qui m’est dû.

- Mais quelle est ma part ? Ah ! c’est là, en effet, la grande difficulté ; sur quoi la science porcine, méditant si longtemps, ne peut absolument rien dire. Ma part – hrumph ! – ma part est, en somme, tout ce que je peux obtenir sans être pendu ou envoyé aux carcasses. »

Poursuivre la réflexion

- Thomas Carlyle, Passé et présent (1843), trad. de C. Bos revue par T. Matrat, Les Belles Lettres, 2023.

- Thomas Carlyle, Les Héros (1840), trad. F. Rosso, Éditions des Deux Mondes, 1998.