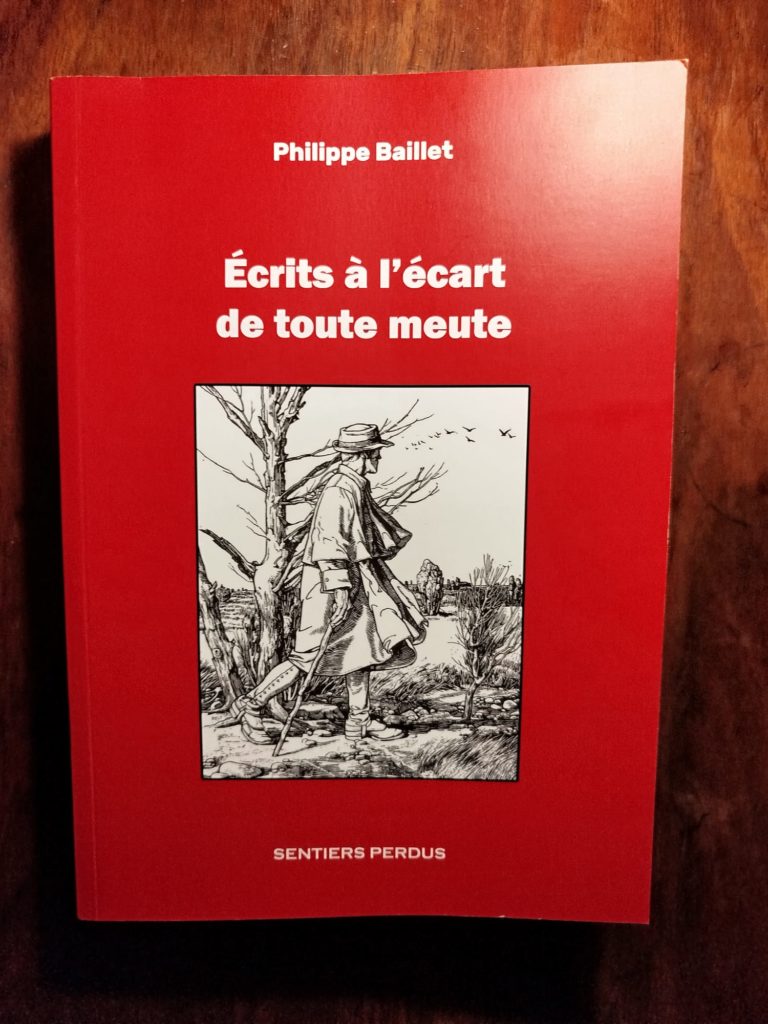

« Peut-on dialoguer avec l’extrême-droite ? » Parmi les questions tarte à la crème, celle-ci occupe une place de choix. De notre point de vue, non seulement il est possible de dialoguer avec elle, mais cela devient même nécessaire lorsqu’elle a des choses à nous apprendre. C’est pourquoi nous partageons avec vous cet entretien sans concession avec Philippe Baillet, intellectuel païen, identitaire et racialiste. Auteur du recueil d’articles Écrits à l’écart de toute meute, récemment paru aux éditions fribourgeoises Sentiers Perdus, ce vieux routier du radicalisme politique revient avec nous sur une vie consacrée à des idéaux souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. Des idéaux qui, souvent, s’opposent frontalement à ceux des chrétiens que nous sommes mais qui n’en gardent pas moins une profonde cohérence.

Contacter l’éditeur pour acquérir l’ouvrage: sentiersperdus@proton.me

Votre livre est marqué par une dualité. D’un côté, vous vous dites étranger à toute meute et allergique aux instincts grégaires. Pour autant, vous n’hésitez pas à soutenir la défense de la « race blanche ». N’y a-t-il pas plus grégaire, dans le fond, que de se sentir solidaire d’une personne plutôt que d’une autre en fonction d’une même couleur de la peau ?

Sur le point que vous abordez, je n’aperçois en réalité aucune dualité dans mon livre. Le « racialisme » que je défends n’a rien d’un « jacobinisme brun », pour reprendre une expression parfois appliquée, abusivement d’ailleurs, au national-socialisme sur la base de la couleur de la chemise de la SA. Mon approche est rigoureusement élitaire : je ne suis pas loin de penser que « l’humanité n’est, à chaque époque, que la réunion de quelques hommes », les meilleurs exemplaires de chaque race sur les plans physique, psychique et spirituel. Je ne soutiens pas une conception figée de la race, pour laquelle celle-ci recouvre uniquement une appartenance donnée, héritée, brute, qui suffirait à elle seule à justifier un comportement arrogant et un sentiment de supériorité, mais une conception dynamique, qui voit dans la race une matière malléable toujours susceptible d’être améliorée ou de déchoir. La race telle que je l’entends fait déjà signe vers un « projet » de construction de soi qui engage et oblige.

En ce sens, je suis proche, bien plus que d’une forme quelconque de matérialisme biologique et de fétichisme du phénotype, des thèses d’un auteur encore très mal connu dans le monde francophone car très peu traduit (un seul ouvrage de lui est disponible en français), le psycho-anthropologue Ludwig Ferdinand Clauss (1892-1974), qui, avant de se rallier, non sans réserves, au national-socialisme, avait été l’élève de Husserl, d’origine juive, et qui fut aussi influencé par C. G. Jung. Pour lui comme pour un autre raciologue allemand, Hans F. K. Günther, les races sont des groupes humains présentant les mêmes caractères héréditaires, physiques, psychiques et spirituels. Clauss insiste sur le « style de l’âme » propre à chaque race, sur la ligne mélodique en fonction de laquelle chacune exprime ses qualités propres. Pour lui, qui défend un point de vue relativiste, il n’y a pas de mètre-étalon universel surplombant toutes les races et qui permettrait de les hiérarchiser. Derrière tout universalisme, il ne voit, avec raison selon moi, qu’une forme déguisée de mentalité occidentalo-centrée, héritée, pour une large part, du christianisme. Chez Clauss, tout cela n’avait rien à voir avec l’alibi typiquement raciste du « bon Juif » ou du « bon nègre », puisque, cinq ans après sa mort, il fut reconnu comme « Juste parmi les Nations » pour avoir sauvé d’une mort certaine pendant la guerre sa collaboratrice, devenue ensuite sa maîtresse, Margarete Landé, qui était une Volljudin ou « Juive à 100% ».

Pour autant, dans un monde où une hyperclasse mondiale s’efforce par tous les moyens possibles de détruire toutes les identités en favorisant, pour le plus grand profit d’un capitalisme bien décidé à ravager la Terre, les déplacements de populations à grande échelle et la submersion migratoire, sans que jamais ceux qui doivent les subir ne soient si peu que ce soit consultés, on peut comprendre que l’idée de race, d’aristocratique qu’elle était, se soit elle aussi démocratisée au point de n’être plus qu’un marqueur identitaire réduit à la couleur de la peau.

Grâce à une érudition impressionnante, votre livre nous fait voyager du Portugal à la Russie, en passant par Ceylan en compagnie de Nicolas Bouvier. Vous qui vous dites « au soir de votre vie » (p. 33), ne regrettez-vous pas d’avoir défendu une seule civilisation, la vôtre, plutôt qu’un sens plus général de l’humanité ?

Je n’ai peut-être « défendu » qu’une seule civilisation, la mienne, mais cela ne m’a nullement empêché de ressentir une grande curiosité pour plusieurs autres cultures. J’ai dans ma bibliothèque quelque chose comme trois cents livres sur l’Inde ancienne, l’hindouisme et ses doctrines traditionnelles, et un peu moins sur la Chine ancienne et le Japon ancien réunis. À la fin d’un long séjour de six mois en Inde, début 2003, j’ai même songé très sérieusement à quitter à jamais « l’Europe aux anciens parapets » pour rester vivre là-bas. Mais le contact direct avec l’Inde – je me suis rendu dans cinq États de l’Union indienne, ce qui peut paraître peu mais qui est suffisant pour « humer l’atmosphère » – acheva de me déniaiser quant à l’idéalisation unilatérale des vestiges d’une société traditionnelle. Il y a bien longtemps que je n’idéalise plus quoi que ce soit appartenant au passé, bien qu’un seul critère, auquel j’attache il est vrai beaucoup d’importance, la beauté – depuis celle des instruments de la vie quotidienne jusqu’à celle des temples –, suffise à me faire préférer sans hésiter n’importe quelle culture traditionnelle à la modernité si laide. Dans deux autres livres, Le Parti de la vie et Piété pour le cosmos, j’ai dit toute mon admiration pour le taoïsme, dont les meilleures formes sont l’aboutissement d’une vision contemplative et esthétique de la réalité d’une parfaite « écologie » avant la lettre.

Je suis attiré par tout ce qui est ur-, comme dit le préfixe allemand, donc « primitif » ou « originel ». En ce sens, je m’inscris dans la lignée, essentiellement germanique, d’un certain romantisme, illustré notamment par le philosophe Ludwig Klages (1872-1956), qui repose au cimetière de Kilchberg, non loin de Zurich, et qui se fit très tôt le contempteur de l’Occident prométhéen et conquérant ; de l’africaniste et explorateur prussien Leo Frobenius (1873-1938), dont l’appartenance à la « Révolution conservatrice » ne doit pas cacher la profonde empathie pour les cultures africaines à une époque où ce n’était pas vraiment la règle ; d’un géographe, explorateur et documentariste au nom à coucher dehors, Otto Schulz-Kampfhenkel, à qui le régime national-socialiste confia en 1935 la direction d’une expédition germano-brésilienne en Amazonie et qui eut même une idylle avec une femme indienne, sans subir pour autant la moindre remontrance à son retour ; des savants de l’Ahnenerbe (l’institut culturel de la SS) qui, en 1938-1939, prirent des milliers de clichés du Tibet et de ses populations, non pour une collection de « mesures crâniennes » ni pour percer les secrets de la mystérieuse Agartha, mais en vertu d’une vraie curiosité pour cette grande culture d’Asie centrale ; ou encore de Leni Riefenstahl, que l’on accusa de « racisme » parce qu’elle magnifia à travers ses photos et ses films la plastique sculpturale des hommes et femmes de la tribu des Nuba de Kau (Sud-Soudan). Ce sont là autant de personnalités remarquables qui me paraissent avoir exprimé « un sens général de l’humanité » plus authentique que les mondialistes capitalistes ou « révolutionnaires » accoucheurs d’un monde gris de métis. Et je me fiche et contrefiche que ces personnalités soient encore et toujours plus ou moins diabolisées par des nabots.

Dans votre recueil, vous consacrez un article à un auteur dont nous parlons régulièrement, le Colombien Nicolás Gómez Dávila. Or celui-ci écrit dans Le Réactionnaire authentique (aphorisme 610) : « Le ‘racisme’ a fait dire autant de bêtises à ses ennemis qu’à ses partisans. » Que pensez-vous de cet aphorisme ?

C’est parfaitement exact. Mais je crois vous avoir déjà répondu sur ce point. Le « racisme » et l’« antiracisme » ne sont plus, depuis très longtemps, que des mots passe-partout livrés, selon les circonstances, à la bêtise ou l’ignorance la plus crasse, la polémique la plus passionnelle, la mauvaise foi la plus hypocrite, la manipulation la plus petitement politicienne. Ce sont des termes devenus des ectoplasmes indéfiniment extensibles ou réductibles. Il faut en laisser l’usage à tous les écrivassiers et autres essayistes du dimanche qui prolifèrent comme des métastases à la faveur du tout-numérique et à tous les petits soldats de la « vigilance » conformiste dénuée de tout risque.

Une figure que vous houspillez généreusement est Alain de Benoist, patron de la « Nouvelle Droite » et « tigre de papier », selon vous. N’est-ce pas là le sort qui attend tous ceux qui, comme vous, ont donné leur vie au combat des idées ?

Je n’ai jamais qualifié Alain de Benoist de « tigre de papier », mais j’ai laissé entendre que c’est un peu ce qu’il est à mes yeux. Je ne partage pas sa conception encyclopédique et quantitative de la culture, héritée des Lumières. Le temps des Pic de la Mirandole incapables de se taire, quel que soit le sujet qu’on leur soumet, est définitivement passé. Benoist et quelques autres de son espèce me font penser à ce mot d’esprit de John Steinbeck : « De tous les animaux de la Création, l’homme est le seul qui boit sans soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. » En bon nietzschéen, je défends une autre conception de la culture, la culture comme Bildung, formation de soi. Plutôt qu’accumulation par définition interminable, elle est alors, selon une formule bien connue, « ce qui reste quand on a tout oublié ». Nietzsche a montré combien l’oubli et même une certaine forme d’ignorance volontaire sont nécessaires à la vie ascendante, combien l’excès de savoir mondain est profondément antivital, dévitalisant. J’ai la chance de n’être pas un intellectuel pur et mes quelques fréquentations de rats de bibliothèque, ceux que Julius Evola appelait les « larves blafardes », ont très vite suffi à m’ôter tout désir de devenir comme eux. J’ai compris très tôt que plus on accumule de connaissances, plus on prend la mesure, si l’on a un minimum de probité, de tout ce que l’on ignore, donc qu’à un moment donné il faut savoir s’arrêter.

Contrairement à beaucoup de gens de droite, je ne suis pas confit en dévotion pour les « grands hommes » : « Pauvres rois pharaons, pauvre Napoléon/ Pauvres grands disparus gisant au Panthéon/ Pauvres cendres de conséquence » : j’aime à citer ces vers de mon très cher Georges Brassens. C’est mon côté anarcho-conservateur. Un sens aigu de la dérision, entretenu par la lecture régulière de Flaubert, me fait détester le sérieux de cuistre ou d’idéologue de la gauche, mais aussi l’esthétisme et l’arrogance trop répandus à droite, avec tous ces gens engoncés dans un personnage ou identifiés à leur statut social. À l’orgueilleuse maxime de Montherlant : « Je n’ai que l’idée que je me fais de moi pour me soutenir sur les mers du néant », je préfère de beaucoup celle-ci, qui est du « fou » Antonin Artaud : « J’ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui me sépare de moi-même. » Quand on a intériorisé cela, on n’a plus le moindre souci de prendre la pose devant un miroir, devant autrui ou encore la postérité. Je fête aujourd’hui même, en vous répondant, mes 74 ans : c’est un âge où le détachement fait son œuvre salutaire, tout naturellement, et c’est très bien ainsi.

Fait rare au sein de la droite radicale, vous attaquez Poutine parce que sa figure d’homme fort cacherait une personnalité finalement fort peu soucieuse de sa « race » (à la différence du bataillon Azov en Ukraine, p. 249). Dans le fond, votre attirance de jeunesse pour le national-socialisme continue de guider votre réflexion ?

Dans le troisième volume, paru en novembre 2022, de la revue Sparta que j’ai conçue et fondée en 2020, nous avons publié une très longue nécrologie d’un jeune militant et combattant ukrainien, Serhiy Zaïkovsky, tombé au combat dans la défense de Kiev dès le 24 mars 2022. Ce texte, écrit par un ami marié à une Ukrainienne et très au fait de la « scène » politique locale, fait litière des rumeurs invérifiables qui ont longtemps entouré et entourent encore la droite radicale ukrainienne, et notamment le bataillon Azov. Il nous apprend que ce jeune militant, loin de s’inscrire seulement dans l’héritage controversé du vieux nationalisme de Stepan Bandera, avait fait connaître dans son pays, avec quelques autres, des auteurs comme Nietzsche, Evola, Jünger, Drieu la Rochelle, Schmitt, Spengler, Dumézil, des représentants de la droite radicale italienne ou encore avait fait traduire deux livres de Dominique Venner. Qualifier tous les auteurs énumérés de « nazis » ne serait pas seulement faux, mais tout simplement ridicule.

Je crois que Poutine est un nationaliste russe sincère, mais un nationaliste coulé dans un moule de plus en plus néostalinien, qui ne fait donc pas grand cas du « matériel humain », que celui-ci soit russe ou autre. Il a recruté, pour sa « guerre des lâches » reposant avant tout sur l’artillerie, des mercenaires d’Asie centrale et récemment des Nord-Coréens envoyés au casse-pipe : qu’en pensent aujourd’hui tous les admirateurs stupides de l’homme à poigne réputé grand défenseur de la race blanche, eux qui, comme trop de leurs lointains prédécesseurs de la Collaboration, croient toujours que le salut viendra d’ailleurs et aiment à se coucher devant la force brutale ?

Quant au national-socialisme, je le considère comme le phénomène politique le plus énigmatique du XXe siècle. J’estime que la littérature secondaire à son sujet, pourtant interminable, est encore loin d’en avoir fait le tour, que des pans entiers du phénomène doivent encore être étudiés. Dans les années qui viennent, je compte d’ailleurs, si j’en ai le temps et si je dispose d’assez d’énergie, apporter ma pierre dans ce sens, en complément d’études plus ou moins longues que j’ai déjà publiées sur le mouvementvölkisch ou sur certains aspects du national-socialisme. Et cet apport ne sera pas « militant », mais écrit avec la distance critique qui s’impose.

Il y a parmi nos lecteurs des personnes de gauche, de droite, parfois philosémites, parfois étrangères à ces questions. Que gagneront-elles à se plonger dans la prose d’un penseur de droite dure ?

Elles respireront le « parfum de l’authenticité », qui n’est présent que là où l’on a « mis sa peau sur la table ». Né dans une famille de la classe moyenne, mais totalement ruinée en conséquence du drame vécu par mon père – cinq ans de captivité en Allemagne suivis d’une descente aux enfers dans l’alcoolisme –, j’étais suffisamment cultivé et j’avais assez de talent pour mettre opportunément mes idées dans ma poche et, si je l’avais voulu, « faire carrière ». Poussant très loin l’idéalisme naïf, je n’y ai même pas songé, tant cette perspective me paraissait obscène. Je ne possède aujourd’hui aucune fortune, mais j’ai bien mieux que cela : une liberté d’esprit quasiment totale. Dans ma bibliothèque, qui ne compte d’ailleurs que quelques milliers de volumes, la Somme contre les Gentils de Thomas d’Aquin côtoie les Œuvres philosophiques de Marx, on aperçoit plusieurs livres d’Hannah Arendt et le fondamental

Par-delà nature et culture de Philippe Descola, les Œuvres spirituelles de Jean de la Croix me font penser à l’amour de l’Espagne que nourrissait Guy Debord et qui me conduit à ouvrir de temps à autre les très beaux Coplas por la muerte de su padre de Don Jorge Manrique, poème du Moyen Âge finissant que l’auteur de La Société du spectacle a fort bien traduit. Quant au style et à l’appareil critique de mes livres, ils sont tout sauf ceux d’un autodidacte qui jouerait, comme tant d’autres, au matamore du clavier.