1975

Par Claude Laporte - Publié le 20 août 2025

C’était il y a cinquante ans. Une éternité. Et pourtant. « Un demi-siècle que je vis ; or, il me semble que je commence à peine. » (Francis Ponge, Pour un Malherbe.)

L’autre siècle avait septante-cinq ans ;

Déjà pointait la revanche de l’Orient.

(J’écris septante-cinq parce que je suis Suisse. J’ai très envie d’écrire soixante-quinze, parce que la difficulté de ce chiffre est l’excuse classique de l’abruti du pays X ou Y qui a eu dix ans de cours de français à l’école et n’en parle pas un mot, et que je les défie en permanence.)

En 1975, l’Albanie et l’Italie avaient encore le français comme langue diplomatique et 40% des élèves italiens étudiaient le français comme langue étrangère. Mais le ver était déjà dans le fruit, même si personne ne pouvait prévoir la chute verticale qui suivrait le départ de François Mitterrand, dernier président de la République française, et de Jacques Parizeau, dernier combattant de l’indépendance du Québec. Cioran venait de le souligner le 10 septembre 1974 : « L’anglais est une langue en pleine expansion, alors que le français n’est plus parlé que par les Africains et les Valaques » (Anca Visdei, Cioran ou le gai désespoir, l’Archipel, Paris 2025, p. 356). Pour les Valaques, c’était déjà faux, et depuis longtemps. Quant aux Africains, j’aime l’Afrique, et ça me fait plutôt plaisir que le français se soit implanté en Côte-d’Ivoire et au Gabon plutôt que… disons, en Afghanistan ou en Lituanie. (Cinquante ans plus tard, il y a quand même encore des gens qui parlent français en Grèce, en Italie et au Portugal ; merci le Club Med, au propre comme au figuré.)

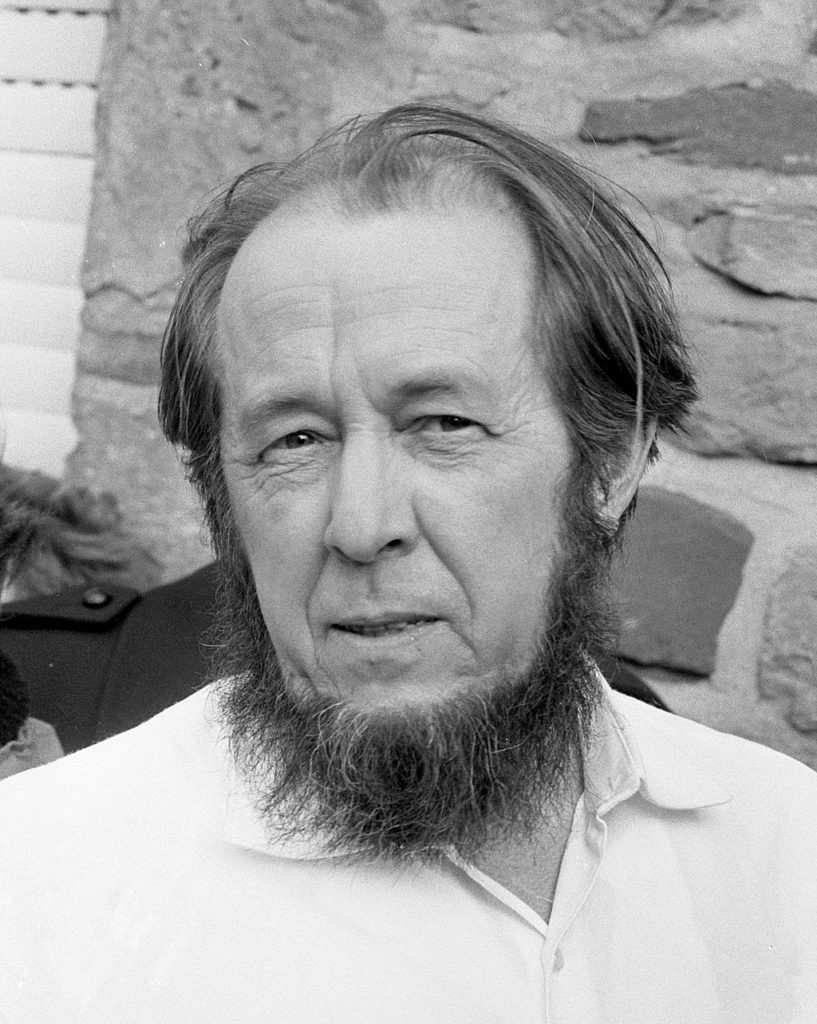

En 1975, les choses commençaient à mal tourner pour le communisme soviétique. Il y avait eu la parution de l’Archipel du Goulag de Soljenitsyne à Paris dans les derniers jours de 1973. Un succès planétaire. Quelque chose de comparable à la diffusion des pamphlets de Luther au XVIe siècle. Un livre contre un empire. La dernière fois qu’un écrivain changerait aussi vite la face du monde. Il n’est pas étonnant que, cinquante ans plus tard, la réhabilitation de Staline avec retour de sa statue (enlevée par Brejnev !) dans le métro de Moscou s’accompagne d’une offensive en règle contre Soljenitsyne, désormais présenté comme un agent américain. Lui, le survivant de l’enfer, celui qui avait pris la parole au nom des millions qui ne reviendraient pas. Lui, le nationaliste russe, l’homme le plus étranger à la mentalité américaine, le contempteur du « déclin du courage » et de la décadence de l’Occident. (Il paraît qu’il a en revanche goûté la mentalité française, et que cela ne s’est pas limité à son intervention inoubliable à l’occasion du bicentenaire du soulèvement populaire conservateur de Vendée. Chose admirable, car, dans cette partie du monde, il n’y a en général que les Grecs pour comprendre qu’un peuple peut être à la fois drôle et profond.) Et cette année-là, le 1er août 1975, il y eut la signature e l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, dont on crut qu’elle était un succès diplomatique de l’Union soviétique, car elle consacrait les annexions territoriales des années 1939-1945. En réalité, les gouvernements communistes, à l’exception de celui de l’Albanie, avaient été assez présomptueux pour signer un engagement de respecter les libertés fondamentales, notion qui leur était inconnue. Ils croyaient que leur signature était purement formelle. En fait, ils venaient de donner une arme aux dissidents, et de cet Acte final sortirait la Charte 77 en Tchécoslovaquie, à laquelle le Roumain Paul Goma adhérerait avec fracas. Personne ne pouvait le prévoir, mais le mur de Berlin n’en avait plus que pour quatorze ans.

Du côté des dictatures anticommunistes, en revanche, la fin était imminente. L’Estado Novo portugais était tombé le 25 avril 1974. Les colonels grecs avaient remis le pouvoir à Caramanlis le 24 juillet 1974. Deux vétérans des années 1920-1930 allaient mourir au cours de l’année 1975. D’abord, le 5 avril 1975, Tchang Kaï-chek, réfugié depuis un quart de siècle sur son île fortifiée de Formose, et depuis un quart de siècle rêvant d’une impossible reconquête de la Chine continentale. Et puis, le 20 novembre 1975, Francisco Franco Bahamonde. Quoi qu’on pense d’eux par ailleurs, ils ont laissé une trace. S’agissant de Tchang Kaï-chek, la Chine avait recueilli en 1945 les fruits de sa volonté de ne pas capituler devant le Japon en 1937 : le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies et la fin des traités inégaux. Je me demande quel aurait été le destin de l’Asie si la Chine du Guomindang avait été dirigée par un homme moins tenace alors que les bombes japonaises tombaient sur Chongqing. Quant à Franco, son choix de l’ouverture économique et du capitalisme en 1957 a à ce point changé l’Espagne qu’il n’y avait aucune chance de survie, dans un pays aussi transformé, pour le modèle social, sociétal et politique dont s’était réclamé le Caudillo, artisan involontaire de sa propre transformation en anachronisme. Oui, dans certaines circonstances, l’économique commande tout le reste.

En 1975, certains pays africains, comme la Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, connaissaient un réel développement dans tous les domaines.

En 1975, trente-cinq ans de guerres arrivaient à leur terme dans l’ancienne Indochine française. Le 17 avril, les Khmers rouges prenaient Phnom Penh ; le 30 avril, le Vietnam du Nord venait à bout du Vietnam du Sud ; le 1er décembre, le Laos devenait une république populaire. Les Khmers rouges allaient instaurer le stade suprême du communisme ; en quatre ans, 20% de la population cambodgienne périraient. Puis les Vietnamiens prosoviétiques renverseraient les Khmers rouges prochinois et justifieraient leur intervention au Cambodge par les crimes de la « clique génocidaire Pol Pot -Ieng Sary ». Aujourd’hui, trente-six ans après la chute des démocraties populaires, la réhabilitation du communisme est en marche et passe par des attaques, nombreuses sur l’Internet anglophone, contre Le livre noir du communismepublié à Paris en 1997. C’est peut-être l’occasion de rappeler que ce sont bien des communistes (vietnamiens) qui ont, les premiers, accusé d’autres communistes (cambodgiens) d’avoir commis un génocide.

En 1975, il y avait encore des usines dans toute l’Europe, même si la sidérurgie et le textile avaient déjà pris un chemin d’où l’on ne revient pas.

En 1975, il n’y avait pas de téléphones portables ni d’Internet. Le pays qui s’approchait le plus de la mise en place d’Internet était la France, grâce au laboratoire Cyclades de Louis Pouzin. Valéry Giscard d’Estaing y mettrait bon ordre, visant à saboter le projet UNIDATA et à assurer le départ vers les USA d’une technologie qui aurait donné à l’Allemagne, à la France et aux Pays-Bas la puissance qui est aujourd’hui celle des GAFA. En décembre 1975, Giscard avait réussi à détruire l’ambition d’une industrie informatique européenne. Lire Comédies françaises, d’Éric Reinhardt (Gallimard, Paris 2020).

En Hongrie, catholiques romains et orthodoxes célèbrent la mémoire de leur premier roi, saint Étienne, le 20 août. Mais en 1975, le pays était encore sous un régime communiste – encore que la Hongrie de Kádár fût, et de loin, la baraque la plus gaie du camp. Les cérémonies en l’honneur de saint Étienne étaient donc interdites et elles ne reprendraient qu’en 1987. Le 20 août 1975, il ne s’est donc strictement rien passé nulle part, exception dans une année si riche en événements.